Terremoto: i meccanismi focali e le faglie

Fonte: ingvterremoti.it – Blog terremoti INGV

Wikipedia – L’enciclopedia libera

In alcune delle immagini inserite in questo blog, ci sono delle sfere bicolore che vengono utilizzate dai sismologi per indicare alcuni aspetti importanti su come si è verificato il terremoto. Infatti il meccanismo focale è un simbolo che permette di indicare contemporaneamente tre parametri geometrici della faglia che ha generato il terremoto: l’orientazione (strike) e la pendenza (dip) del piano di faglia, e la direzione del movimento su di esso (slip), cioè come si è mossa la faglia.

Figura 1: i tre parametri geometrici della faglia che ha generato il terremoto: l’orientazione (strike) e la pendenza (dip) del piano di faglia, e la direzione del movimento su di esso (slip), cioè come si è mossa la faglia.

I meccanismi focali vengono calcolati a partire dai sismogrammi, cioè i segnali sismici registrati dai sismometri, e vengono rappresentati tramite delle sfere bianche e colorate (le cosiddette “beach ball” o palloni da spiaggia) geograficamente orientate (Figura 2).

Figura 2. Diagramma schematico di un meccanismo focale. Veduta laterale (sinistra) e in pianta (destra) delle sfere focali. I quadranti in compressione (bianchi) e in dilatazione (grigi) sono separati da due piani, che sono i possibili piani di faglia.

Queste sfere sono la proiezione, su un piano orizzontale, della metà inferiore di una sfera immaginaria, la sfera focale, che contiene l’ipocentro del terremoto (Figura 2). Le 2 linee, che dividono le aree bianche da quelle colorate, sono l’intersezione di due piani sulla sfera focale. Uno di essi rappresenta la faglia che ha generato il terremoto.

Un meccanismo focale contiene quindi indicazioni su due possibili piani di faglia, quello che ha generato il terremoto e quello ortogonale, il piano ausiliario, matematicamente equivalente. Per discriminare tra i due qual è quello che effettivamente si è mosso, bisogna avere conoscenze approfondite delle strutture geologiche esistenti nell’area in cui si è verificato il terremoto, guardare l’allineamento delle repliche dopo un terremoto, analizzare dati GPS ecc.

I meccanismi focali permettono di capire che tipo di movimento è avvenuto in un determinato terremoto, quindi come si è mossa l’area in risposta alla deformazione tettonica. Vediamo i diversi tipi di meccanismo focale e a quali faglie corrispondono.

Facciamo l’esempio del primo meccanismo della Figura 2, il meccanismo strike-slip, ovvero trascorrente.

Il meccanismo focale ci dice che il terremoto può essere avvenuto su una faglia orientata NordOvest SudEst o su una faglia orientata NordEst-SudOvest. Entrambe le faglie hanno pendenza verticale, infatti solo nel caso di un piano verticale abbiamo che la sua intersezione con una sfera è una linea dritta.

A destra e a sinistra del meccanismo in questione si trova un disegno che rappresenta le due possibili faglie.

Per capire la direzione del movimento (slip) su questi due piani dobbiamo osservare come sono disposte le aree grigie e le aree bianche nella “beachball“. I quadranti grigi indicano le zone sottoposte a compressione, quelli bianchi le zone in distensione.

Il caso dei terremoti della Pianura Padana di maggio-giugno 2012 è il terzo dall’alto in Figura 3 (in quel caso i piani sono orientati prevalentemente est-ovest). Il movimento dei blocchi a lato del meccanismo schematizza proprio il movimento delle faglie inverse sepolte sotto la Pianura Padana. Queste determinano l’accavallamento delle falde appenniniche sepolte al di sopra della placca adriatica, causando sollevamento del terreno e raccorciamento crostale.

Figura 3. Tipi di meccanismo focale e delle faglie associate. In alto il tipico terremoto trascorrente (molto comune in California lungo la faglia di San Andreas, ad esempio), al centro il terremoto estensionale (associato a faglie normali, caratteristico del nostro Appennino), più sotto il caso del terremoto compressivo (faglie inverse, come quelli di maggio-giugno 2012 in Pianura Padana); infine in basso un caso “obliquo”, in pratica una combinazione tra due tipi principali.

Meccanismi di sorgente sismica:

In questa mappa sono riportate i meccanismi di sorgente sismica dei terremoti dal 1977 alla data di questo evento. I tensori momento in rosso sono ottenuti con la tecnica del Regional Centroid Moment Tensor (RCMT) e vengono calcolati per eventi sismici di magnitudo maggiore di 4.5 nella regione euro mediterranea. Talvolta, se la disponibilità dei dati lo permette vengono calcolati anche per eventi di magnitudo inferiore, fino a 4.0. I tensori momento in grigio sono calcolati con la tecnica del Time Domain Moment Tensor (TDMT, /tdmt) per terremoti di magnitudo maggiore di 3.2, quando i dati lo permettono. La dimensione dei simboli è proporzionale alla magnitudo momento Mw dell’evento.

I dati relativi a un certo terremoto vengono mappati utilizzando una proiezione stereografica dell’emisfero inferiore. L’azimut e l’angolo di uscita sono utilizzati per determinare la posizione di un record sismico individuale. L’angolo di uscita è l’angolo rispetto alla verticale di un raggio sismico emergente dal fuoco del terremoto. Questi angoli sono calcolati da un insieme standard di tabelle che descrivono la relazione tra l’angolo di uscita e la distanza tra il centro e la stazione di osservazione. Per convenzione, simboli pieni (●) vengono utilizzati per tracciare i dati provenienti da stazioni in cui il primo movimento registrato dall’onda P è verso l’alto (un’onda di compressione), e simboli vuoti (○) per un primo movimento verso il basso (un’onda di tensione): vengono infine utilizzate delle croci (+) per contrassegnare stazioni che hanno ricevuto segnali troppo deboli per ricavarne una direzione univoca del movimento.

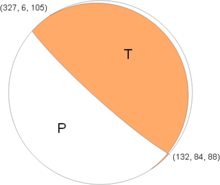

Se ci sono osservazioni sufficienti, si possono disegnare due cerchi massimi ortogonali e ben vincolati che dividono le osservazioni compressive dalle osservazioni tensionali: questi sono i piani nodali. Le osservazioni di stazioni con movimenti iniziali non chiari si trovano di solito nei pressi di questi piani. Per convenzione i quadranti di compressione sono disegnati in colore pieno e quelli di tensione lasciati in bianco. I due piani nodali si intersecano nell’asse N (neutrale). Vengono spesso tracciati anche gli assi P e T: assieme all’asse N queste tre direzioni corrispondono rispettivamente alle direzioni delle sollecitazioni principali compressive massime, minime e intermedie associate al terremoto. L’asse P viene tracciato al centro del segmento bianco, l’asse T al centro del segmento di colore pieno.

Il piano di faglia responsabile del terremoto sarà parallelo a uno dei piani nodali, l’altro è chiamato il piano ausiliario. Non è possibile determinare univocamente tramite un meccanismo focale quale dei piani nodali sia in effetti il piano di faglia. Per rimuovere questa ambiguità sono necessarie ulteriori prove geologiche o geofisiche. Il vettore di slittamento, che è la direzione del movimento di un lato della faglia rispetto all’altro, giace sul piano di faglia, a 90 gradi dall’asse N.

Per fare un esempio, nel terremoto del 2004 dell’Oceano Indiano la soluzione del tensore del momento sismico dà due piani nodali, uno immergente verso nord-est con inclinazione di 6 gradi, l’altro immergente verso sud-ovest con inclinazione di 84 gradi. In questo caso il terremoto può essere positivamente associato al piano che si immerge superficialmente a nord-est, in quanto questo è l’orientamento della placca di subduzione come definito dalle località teatro di terremoti storici e dai modelli della tettonica a zolle.

Meccanismo focale calcolato dall’USGS per il terremoto del 2004 nell’Oceano Indiano

Le soluzioni del piano di faglia sono utili per definire lo stile delle faglie in volumi sismogenetici profondi, per i quali non esiste un’espressione superficiale del piano di faglia, o dove la traccia di faglia è coperta da un oceano. Un bellissimo e semplice esempio di un test di successo a supporto dell’ipotesi dell’espansione dei fondi oceanici è stata la dimostrazione che la direzione del movimento lungo le faglie di trasformazione oceaniche è opposta a quella che ci si aspetterebbe nella classica interpretazione geologica della dislocazione delle dorsali oceaniche.

Ciò è stato fatto con la costruzione di soluzioni del piano di faglia per terremoti avvenuti in faglie oceaniche, le quali hanno generato grafici beachball tipiche di faglie a scorrimento orizzontale (vedi figure), con un piano nodale parallelo alla faglia e lo scorrimento nella direzione richiesta dall’ipotesi che il fondo del mare si allarghi rispetto alle catene oceaniche. Le soluzioni del piano di faglia svolgono anche un ruolo chiave nella scoperta che le zone luogo di terremoti profondi in alcune lastre di subduzione sono in fase di compressione, mentre altre sono in tensione.